Wieder einmal bin ich auf ARTE auf eine Folge der Serie gestoßen, in der über japanische Handwerker, Künstler etc. und ihre Philosophie berichtet wird. Die Serie finde ich hoch beeindruckend, weil sich dort oft ein Verständnis von Handwerk und Kunst zeigt, das ich absolut vorbildlich finde. In dieser Folge fiel von einem Zen-Meister der Satz:

„Es kommt nicht darauf an, was du machst, es kommt darauf an, wie du es machst“

Ich fand die kulinarischen Parallelen sofort naheliegend. Mit einem solchen Satz lässt sich in der japanischen Kultur eine Menge erklären – vor allem jene Passion und Präzision, die oft dazu führt, dass sich Handwerker und Produzenten mit winzigen Details ein Leben lang beschäftigen. Japanische Sushi-Meister etwa gehen – vor allem wegen der Schnitte – nicht davon aus, dass man mit einem einwöchigen Sushi-Kurs genug von der Sache versteht, um ein Sushi-Restaurant aufzumachen. Ich habe Zitate von Sushi-Meistern in Erinnerung, die davon ausgegangen sind, dass man acht oder zehn Jahre unter bester Aufsicht braucht, um Fisch optimal schneiden zu können. In dem genannten Film wurde auch das Meister-Lehrer-System einmal wieder ganz klar deutlich. Der Meister ist derjenige, der etwas wirklich im wahrsten Sinne des Wortes beherrscht und dieses Wissen weitergibt. In diesem Prozess wird er aber sehr präzise und für europäische Verhältnisse geradezu hart seine Schüler kritisieren und jeden noch so kleinen Fehler ganz klar und ohne jede Diskussion benennen.

Ich fand die kulinarischen Parallelen sofort naheliegend. Mit einem solchen Satz lässt sich in der japanischen Kultur eine Menge erklären – vor allem jene Passion und Präzision, die oft dazu führt, dass sich Handwerker und Produzenten mit winzigen Details ein Leben lang beschäftigen. Japanische Sushi-Meister etwa gehen – vor allem wegen der Schnitte – nicht davon aus, dass man mit einem einwöchigen Sushi-Kurs genug von der Sache versteht, um ein Sushi-Restaurant aufzumachen. Ich habe Zitate von Sushi-Meistern in Erinnerung, die davon ausgegangen sind, dass man acht oder zehn Jahre unter bester Aufsicht braucht, um Fisch optimal schneiden zu können. In dem genannten Film wurde auch das Meister-Lehrer-System einmal wieder ganz klar deutlich. Der Meister ist derjenige, der etwas wirklich im wahrsten Sinne des Wortes beherrscht und dieses Wissen weitergibt. In diesem Prozess wird er aber sehr präzise und für europäische Verhältnisse geradezu hart seine Schüler kritisieren und jeden noch so kleinen Fehler ganz klar und ohne jede Diskussion benennen.

Natürlich bedeutet diese Praxis auch, dass die Meister wirkliche Meister sein müssen, also ganz große Kenner ihres Metiers und nicht etwa irgendwelche Vorgesetzten, die Kraft ihres Amtes das Recht zum Meckern erworben haben. Von diesen Meistern wird es immer nur wenige geben können, sie stehen an der Spitze einer Wissenspyramide, die absolut jeder Diskussion gewachsen sein muss. Ihre Arbeit muss in allen Teilen überzeugen und sie müssen diejenigen sein, die am intensivsten um die ständige Vermehrung ihres Wissens ringen – auch ganz ohne äußeren Druck.

Natürlich bedeutet diese Praxis auch, dass die Meister wirkliche Meister sein müssen, also ganz große Kenner ihres Metiers und nicht etwa irgendwelche Vorgesetzten, die Kraft ihres Amtes das Recht zum Meckern erworben haben. Von diesen Meistern wird es immer nur wenige geben können, sie stehen an der Spitze einer Wissenspyramide, die absolut jeder Diskussion gewachsen sein muss. Ihre Arbeit muss in allen Teilen überzeugen und sie müssen diejenigen sein, die am intensivsten um die ständige Vermehrung ihres Wissens ringen – auch ganz ohne äußeren Druck.

Ist so etwas in Zusammenhang mit dem zitierten Grundsatz nicht eine ideale Basis zum Verständnis der Kochkunst?

Nicht das Was, sondern das Wie zählt: Ein Blick auf die aktuelle Kochkunst

Nicht das Was, sondern das Wie zählt: Ein Blick auf die aktuelle Kochkunst

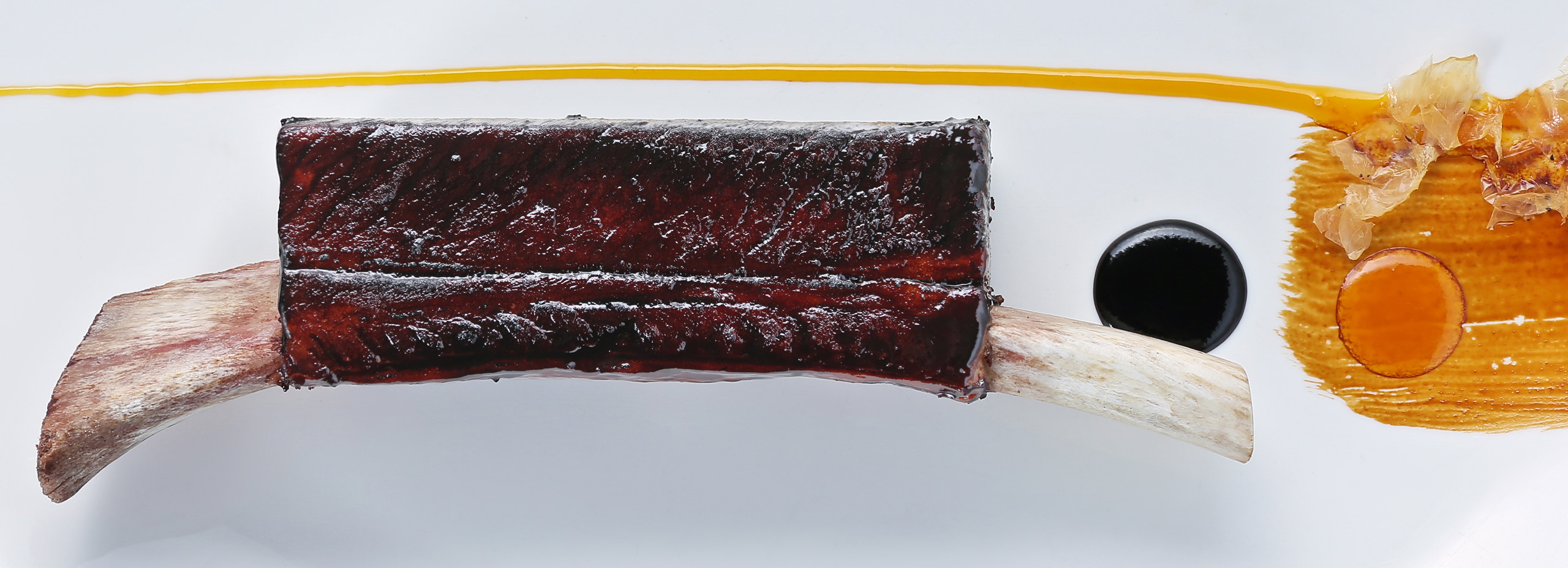

Dieser kleine Satz lässt sich als sehr gutes Instrument zur Analyse der aktuellen Kochkunst (immer im weiteren Sinne gemeint) heranziehen. Im Moment dominiert eindeutig das „Was“. Die Macht der weltweit verbreiteten Bilder von Gerichten sorgt dafür, dass erst einmal und lange Zeit vor allem das Bild von einem Gericht zählt. „Das sieht interessant aus“, oder: „das sieht gut aus“ sind Sätze, die auch ich häufig benutze. Sie sind nicht wirklich richtig, und auch meist nicht so gemeint. Es geht am Ende des Tages in der Kochkunst vor allem um den Geschmack, um die Substanz, also um das „Wie“. Viele Bilder von neuen Restaurants und vor allem viele Bilder von jungen Köchen kommunizieren auf der „Was“-Schiene, während man über das kulinarische „Wie“ kaum jemals ein Wort verliert.

Das war nicht immer so. Zu Zeiten, in denen man noch einige wenige große Meister ihres Faches als die weltbesten Köche identifiziert hat, galt das „Wie“ eindeutig mehr als heute und das „Was“ spielte erst einmal eine geringere Rolle (auch wenn etwa das weiter unten erwähnte Kartoffelpüree von Robuchon einen sehr hohen „Was“-Anteil hatte). Ich persönlich halte mich in meinen frühen Jahren vor allem für einen Schüler des (etwas älteren) Joel Robuchon und des (jüngeren) Alain Ducasse, die in den 80er und 90er Jahren Kochtechniken entwickelt haben, die ganz erhebliche geschmackliche Fortschritte brachten und mit ihrem detaillierten Aufbau in vielen Details neue Qualitäten erzeugten. Um den Unterschied eines „normalen“ Kartoffelpürees und dem von Joel Robuchon klar zu machen, benutze ich immer den Satz: „Ein einfaches Kartoffelpüree kann man mit wenigen Arbeitsschritten machen, das von Robuchon braucht über 20 Arbeitsschritte“. Ducasse hat die gradgenaue Garung nicht erst eingeführt, als er begann, sein Imperium aufzubauen und seine Arbeit an Vertraute zu delegieren. Er hat sich in diese Richtung vorgearbeitet und kam an solchen Festlegungen nicht mehr vorbei. Andererseits: Als ich beim CHEF-SACHE-Kongress im Interview mit Daniel Humm ihm die Frage stellte, ob er die optimale Kerntemperatur für eine Karotte kenne, löste diese Frage nicht nur bei Humm Unverständnis aus, sondern führte zu emsigen Diskussionen. Nun – was soll ich sagen? Das war sozusagen eine Zen-Frage, eine „Wie“-Frage, eine Frage, die man sich aus kulinarischer Sicht ohne weiteres stellen kann. Man wird bei so etwas auskommen, früher oder später, ganz selbstverständlich.

Nicht das Was, sondern das Wie zählt: Die Grundlage für ein Handwerk, das immer um Perfektionierung ringt

Nicht das Was, sondern das Wie zählt: Die Grundlage für ein Handwerk, das immer um Perfektionierung ringt

Das „Wie“ hat bei uns im Moment keine optimalen Entwicklungsmöglichkeiten, weil es natürlich komplett gegen den schnellen Konsum von Allem und Jedem geht. Es ist – zumindest auf den ersten Blick – anti-kommerziell, weil die Endprodukte von allerhöchster Präzision Aufwand erfordern – nicht unbedingt bei den Produkten allein, sondern bei der Arbeitszeit oder auch bei der Zeit, die notwendig ist, um zu einem Meister des „Wie“ zu werden. Wirklich hohe Qualität ist bei uns – um es vereinfacht zu formulieren – nur sehr begrenzt durchsetzbar, und das selbst bei Leuten, die sich für große Gourmets oder große Köche halten. In meinem „Monasterio“-Konzept (ich habe das hier auf www.eat-drink-think.de schon einmal beschrieben, dito in meinem zuletzt erschienenen Buch) geht es um solche Dinge. Ich habe sie teilweise bereits entwickelt und bin auch weiter dabei. Eine hochpräzise Küche auf der Basis komplett einfacher Produkte wäre nicht unbedingt billig. Würde so etwas in Deutschland bezahlt werden? Oder: würde die Qualität überhaupt bemerkt werden?

Die Kochkunst als solche und speziell die Ausbildung geht zwar immer schon in Richtung „Wie“, tut dies aber längst in einem so wenig konsequenten Ausmaß, dass es Probleme gibt. Selbstverständlich muss es primär funktional ausgebildete Köche geben, die in der Lage sind, mit wenig Geld irgendetwas einigermaßen Vernünftiges zu produzieren (was übrigens theoretisch kein Widerspruch zum „Wie“ sein muss, wenn es denn gelänge, ein Publikum zu erziehen, das ähnlich denkt). Es geht eher darum, dass die „Wie“-Fraktion zu klein ist, immer kleiner wird oder sich sogar eine regelrechte „Anti-Wie“-Position herausgebildet hat. Auch der Blick auf die Szenerie möglicher Meister des „Wie“ muss nüchtern ausfallen. Viele internationale Stars (auch aus dem kreativen Lager) sind mehr auf der Seite des „Was“. Sie präsentieren Spektakuläres, bei dem man dann aber geschmacklich oft den Eindruck haben kann, es sei noch nicht ausgereizt.

Die Kochkunst als solche und speziell die Ausbildung geht zwar immer schon in Richtung „Wie“, tut dies aber längst in einem so wenig konsequenten Ausmaß, dass es Probleme gibt. Selbstverständlich muss es primär funktional ausgebildete Köche geben, die in der Lage sind, mit wenig Geld irgendetwas einigermaßen Vernünftiges zu produzieren (was übrigens theoretisch kein Widerspruch zum „Wie“ sein muss, wenn es denn gelänge, ein Publikum zu erziehen, das ähnlich denkt). Es geht eher darum, dass die „Wie“-Fraktion zu klein ist, immer kleiner wird oder sich sogar eine regelrechte „Anti-Wie“-Position herausgebildet hat. Auch der Blick auf die Szenerie möglicher Meister des „Wie“ muss nüchtern ausfallen. Viele internationale Stars (auch aus dem kreativen Lager) sind mehr auf der Seite des „Was“. Sie präsentieren Spektakuläres, bei dem man dann aber geschmacklich oft den Eindruck haben kann, es sei noch nicht ausgereizt.

Die „Wie“-Gedanken fördern stilistische Vielfalt und Toleranz

Wenn es um das „Wie“ geht, kann es keine Unterschiede zwischen klassischer, zeitgenössischer oder avantgardistischer Küche geben. Weil man etwa bei Michelin immer etwas für die handwerklich gute Küche und damit für das „Wie“ übrig gehabt hat, sind Entscheidungen wie etwa die Vergabe des dritten Sterns an Marco Müller vom „Rutz“ verständlich. Müller hat zwar auch viel mit dem „Was“ zu tun, aber ebenso viel mit dem „Wie“. Seine Küche ist in vielen Details tief durchdacht und handwerklich brillant. Der Gedanke an das „Wie“ wird überall nach Perfektion suchen. Man wird sich von der klassischen Küche wünschen, sie möge noch präziser ihre Eigenarten ausarbeiten. Man wird sich von der Moderne wünschen, mehr „Wie“ in die bunten Bilder zu bringen und von der Avantgarde, das betretene Neuland genau so präzise zu durchforsten, wie das in der Klassik zumindest teilweise gemacht wurde.

Um Mißverständnissen vorzubeugen: „Wie“ meint nicht nur Handwerk

Die Haltung des Meisters scheint auf den ersten Blick auf das fixiert zu sein, was es gibt und was in Perfektion erschlossen werden muss. So etwas klingt nach Dominanz des Handwerks, sollte aber nicht mißverstanden werden. Wer die Optimierung sucht, muss Visionen der Wege haben, die man gehen könnte. Er muss erkennen, warum bestimmte Dinge nicht den Glanz haben, den sie haben könnten und er muss die gedankliche Freiheit haben, möglichen Wegen nachzugehen. Insofern ist das „Wie“-System nie ein geschlossenes. Aber – es öffnet sich erst da wirklich zu Neuem, wo das Bestehende verstanden wurde.

Der Zen-Satz „Es kommt nicht darauf an, was du machst, sondern wie du es machst“ ist wunderbar kulinarisch. Auf einer solchen Philosophie kann man aufbauen und große Türme bauen – sozusagen.

Die Frage habe ich auch. Auf Arte kann ich die Sendung leider nicht finden. Und ich möchte sie unbedingt sehen.

Japanische Küche die beste der Welt, da gibt es keine zwei Meinungen.

Ey biatch wie heißt denn die ARTE Serie?