Jan Hartwig vom Drei Sterne-Restaurant „JAN“ in München hat eine Eigenschaft, die ihn von fast allen seinen Kollegen unterscheidet: er baut nicht nur typische Drei Sterne-Gerichte weiter aus, sondern forscht regelrecht, und das in einem Bereich, der nach wie vor von der deutschen Spitzenküche viel zu sehr vernachlässigt wird. Es geht um ein Problem, das ich zum Beispiel im „Kursbuch 198“ unter dem Titel „Schweinshaxe im Drei Sterne-Restaurant“ ausführlich diskutiert habe. Die Anbindung unserer Spitzenküche an die regionalen oder traditionellen Ressourcen der deutschen Küche lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Mit all der internationalen Orientierung wird oft übersehen, dass diese Vernachlässigung der Bodenhaftung immer auch eine Vernachlässigung der Einbettung in die Kultur eines Landes ist. Will man da nicht weiter kommen? Dass sich unsere regionalen Ressourcen schon lange in der Defensive befinden, ist eben auch einer Spitzenküche geschuldet, die sich mit ihrem Tunnelblick auf die typischen „Michelin-Entwicklungen“ in einen luftleeren Raum katapultiert hat. Alle Spitzenköche sagen, dass man mit unseren regionalen und traditionellen Rezepten genauso gut umgehen könnte, wie das analog in anderen Ländern der Fall ist. Konsequenzen daraus zieht aber kaum jemand. Insofern muss man eben zu dem Umkehrschluss kommen, dass die Regionalküche in vielen Bereichen schwächelt, weil sich die Spitzenküche aus ihrer Optimierung zurückgezogen hat.

Jan Hartwig hat sich der regionalen und traditionellen Küche aus zweierlei Gründen zugewendet: einmal sieht er das genannte Problem glasklar und findet die Aufgabe, die Lage zu verbessern, sehr attraktiv. Zum anderen sieht er bei sich nicht die Distanz zwischen persönlichen Vorlieben und dem, was er im Restaurant realisiert: seine von seiner kulinarischen Biographie geprägten Vorlieben ziehen sich immer wieder durch seine Arbeit. Und es gibt viele Gerichte, an denen er – manchmal durchaus noch unveröffentlicht – hart arbeitet, weil er einfach an jenen Punkt kommen will, wo solche Gerichte noch alle ihre traditionellen Vorteile haben (die oft im assoziativen Kontext liegen), aber trotzdem auch unter Aspekten einer entwickelten, kreativen Kochkunst bestehen können.

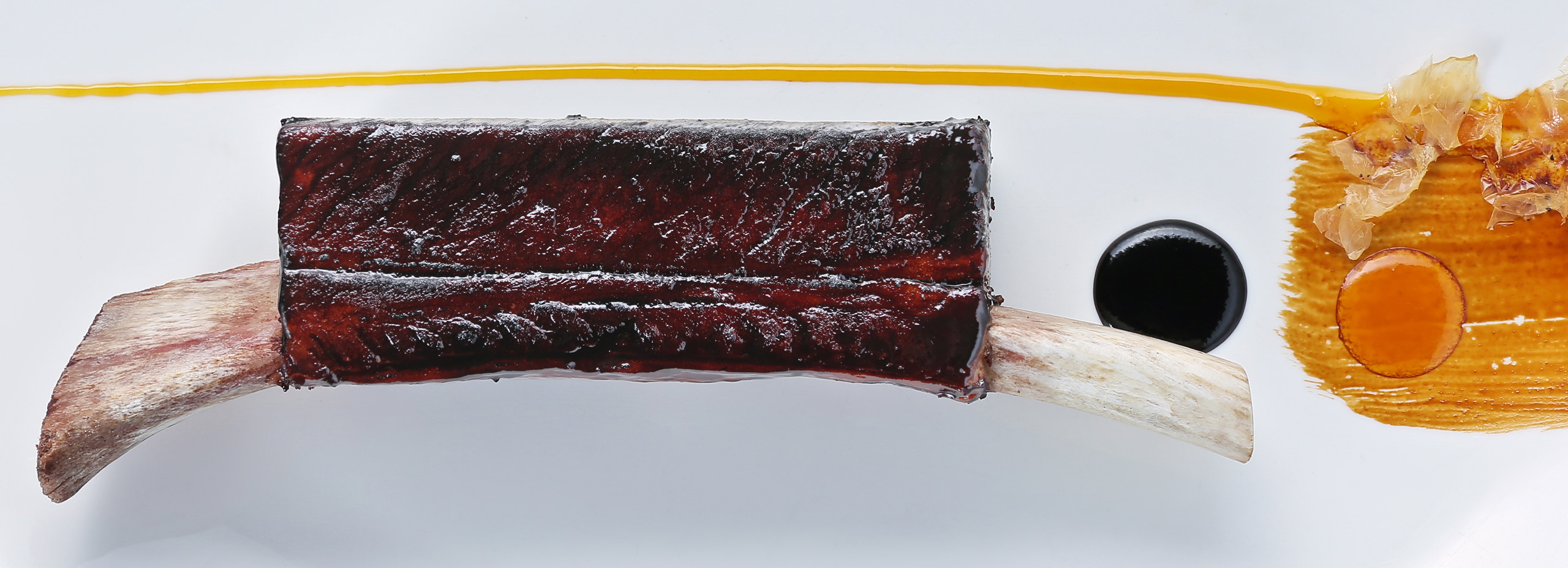

Sein Räucheraal hat in dieser Form all das und das auch noch auf eine sensationell verfeinert Weise. „Verfeinerung“ ist bei Hartwig nie das, was es einmal weitgehend zum Beispiel bei „Kochen wie Gott in Deutschland“ war, wo man vor allem Praktiken und Geschmacksbilder der französischen Küche nutzte, sie über die deutsche Küche „kippte“ und sie damit oft genug ihrer Seele beraubte, sie aromatisch kastrierte, sie gentrifizierte. Verfeinerung wurde da schnell zur „Verdünnung“, und selbst die Kutteln entschwanden hinter einer Nebelwand von Butter und Sahne und Champagner. „Verfeinerung“ bei Hartwig ist erst einmal und immer „Optimierung“. Dazu muss man traditionelle Gerichte in einer speziellen Art analysieren. Im Prinzip muss man alle Stärken und alle Schwächen erkennen, das Richtige verbessern und das Gute erhalten. Was hier so einfach klingt, ist etwas, was ganz offensichtlich kaum ein Koch wirklich leistet oder leisten kann. „Normal“ ist, dass ein guter Koch entweder bei einem anderen guten Koch Zubereitungen gelernt hat oder dass er sich ihm gut schmeckende Fassungen als Erinnerung und Vorbild nimmt. Ein solches Verfahren funktioniert einigermaßen, ist aber von dem, was tatsächlich möglich ist (und möglich sein muß) weit entfernt. Von seinem Räucheraal-Gericht sagt Jan Hartwig, dass er nicht weiß, inwieweit er so etwas längere Zeit anbieten kann, weil es einfach enorm viel Arbeit sei, alle Elemente einzeln zuzubereiten und ihnen ein maximales Niveau zu geben.

Dabei gibt es eine besondere Tücke. Man kann in diesem Fall nicht einfach „blind“ alle Elemente eines Gerichtes nehmen und sie maximal optimieren. Es geht immer um den Zusammenhang, und da kann es durchaus passieren, dass man erkennt, dass 10x Maximum kein gutes Ergebnis bringt (was übrigens auch bei allen möglichen Gerichten für die Umami-Sättigung gilt: zuviel des Guten im Detail kann den Zusammenhang geradezu zerstören). Die Optimierung im Einzelnen muss den Zusammenhang sehen, und da kann sich eben herausstellen, dass man unter „Optimierung“ nicht klischeehaft einfach ein Maximum an Aromen meinen kann. Hartwig geht bei seinem Gericht auch nicht in Richtung eines spezifischen traditionellen Gerichtes, sondern schafft eine eigene Interpretation mit verschiedenen traditionellen Elementen und Aromen.

Die Elemente sind:

Aalsuppe – für die Suppe wird Räucheraal mit Rinderhesse und Gemüse (außer Zwiebel) gewolft. Das Material wird dann mit hauseigener Dashi, Safran, Pastis, weißem Wermut und Sauternes aufgekocht und zieht 8 Stunden im Ofen bei 180°. Nach dem Abkühlen wird das Aalfett abgenommen. Abgeschmeckt wird mit Zitronensaft und heller Essigreduktion.

Aalschmalz – Aalschmalz ist hier das Produkt der Aalhäute und ein Auszug mit Pflanzenöl. Das Ergebnis hängt über Nacht ab, um Wasser von Fettanteilen zu trennen.

Maultaschen – klassisch

Maultaschenfüllung – die Füllung ist sehr komplex und geht u.a. über Spinat, Schalotte, Lauch, Petersilie, Knoblauchöl, gelbes Tomami, Entenkeulenfleisch und Schweineschulter.

Markknödelchen – auf der Basis von Tramezzini mit ausgelassenem Mark plus klassischen Zutaten

Braune Buchenpilze – halbiert

Medjoul Datteln – Erbsengroß geschnitten

Glatte Petersilie – in feinste Julienne geschnitten

Kerbel – gehackt

Blanchierte Gemüsebrunoise – von Karotten, Knollensellerie, Lauch hellgrün)

Das Ergebnis ist ein Geschmacksbild, das sofort erst einmal vom assoziativen Kontext geprägt ist. Man hat eine traditionell wirkende Suppe, die Einlagen bringen immer wieder kleine aromatische Spitzen, die bodenständig-natürlich wirken, die Knödelchen sind fein und dominieren wegen ihrer Größe nie, und die Maultasche ist natürlich auch sofort auch aromatisch als traditionell zu identifizieren.

Der „Gag“ ist die enorme Finesse im Detail, gepaart mit exzellenten Proportionen (ein Anteil an der Qualität, der meist unterschätzt wird) und ein „Shift“ in der Wahrnehmung hin zu Spitzenküche. Bei aller Bodenständigkeit der Aromen fehlt die Assoziation an Suppen der bürgerlichen Küche oder der Regionalküche. Statt dessen stellt sich sofort und zweifelsfrei der Eindruck ein, in der Spitzenküche zu essen. Diese Transformation ist hier bestechend gelungen – mit sicherlich großem Aufwand, vor allem aber einem entsprechenden Know How. Und dieses Know How ist vor allem ein Verständnis für den Prozess der Bearbeitung, das – siehe zu Beginn des Textes – reflektiert sein muss.

Die überragende Bedeutung dieses Rezeptes rührt daher, dass es Hartwig mit dieser Komposition (wie ähnlich auch mit anderen aus seinem Programm) gelungen ist, die Brücke zwischen traditioneller Küche und ihren Geschmacksbildern zur Spitzenküche zu überschreiten. Die Tradition wird hier nicht zu einem Problem, und schon gar nicht zu etwas, das man nur mit Mühe irgendwie auf das Level der Spitzenküche bewegen kann. Sie wird ganz im Gegenteil zu einer Bereicherung einer Spitzenküche, die sich allzu oft im Gemischtwarenladen der internationalen Spitzenrestaurants bedient, ihre eigenen Traditionen vergessen hat oder sie mißachtet. Auf einmal gibt es sie, und sie steht mitten zwischen Kaviar und Seeigelzungen, zwischen Adaptionen klassischer Pasteten oder artistischen Garungen von Fleisch und Fisch. Sie steht dort, und sie ist nicht das schwächste Glied, sondern vielleicht sogar das mit der größten Überzeugungskraft, weil sie in gewisser Weise mitten im Leben steht.

Deshalb ist dieses Gericht eines der wichtigsten der Gerichte, die in den letzten Jahre bei uns entstanden sind. Es überschreitet Grenzen, es macht vor.

I couldn’t agree more. Ich durfte das Gericht unlängst verkosten und kann mich der Meinung anschließen. Im Übrigen konnte ich auch nie den Gedanken nachvollziehen, klassische Gerichte wären nichts für das High-End. Das trifft umso mehr auf „Suppen“ zu, die meines Erachtens sehr viel Potenzial für eine Interpretation in der Sterneküche haben. Im Übrigen trifft das generell auf den gastronomischen Bereich zu, ganz nach dem Motto „zeig mir deine Suppe und ich sage dir was für ein Restaurant du bist“ – so lässt die Qualität einer (idealerweise ganz schlichten, zB Flädle-/Pfannkuchen-/Frittaten-) Suppe darauf schließen, welcher Qualitätsstandard in einem Restaurant gelebt wird. Eine Suppe braucht Zuwendung und Zeit, die Qualitätsfrage lautet: ist der Koch bereit, einer Suppe diese Zuwendung zu geben? Diese Grundregel gilt meiner Erfahrung nach so gut wie überall (und ich versuche auch, sie so oft wie möglich zu testen). Auch gibt es kaum emotionalere Gerichte als Suppen, nicht zuletzt, weil damit, oft auch eine Kindheits-Reminiszenz aufgerufen wird. Um auf das High-End zurückzukommen: in diesem Zusammenhang kommt die Rigorosität von Sterneköchen, hier insbesondere von Jan Hartwig ins Spiel, die – wie sie richtig schreiben – auch noch am oberen Ende an unterschiedlichen Stellschrauben drehen, um das Endresultat zu verbessern. Und letzteres spricht für sich, mMn gibt es kaum ein befriedigenderes Gericht als eine Suppe. Kann das dann auch noch auf das Level eines mehrgängigen Menüs heruntergebrochen werden, so ist das außerordentlich erfreulich. Der Aufwand für ein solches Gericht ist die Kehrseite und ich verstehe Hartwig, wenn er Zweifel dahingehend äußert, dass ein solches Gericht dauerhaft in der Karte aufscheinen kann. Eine Möglichkeit wäre es (bei mir war das Gericht bei den Amuse-Bouches), das Ganze in den à la Carte Bereich zu schieben, wie dies z.B. auch Christian Bau mit seiner „Umami-Brühe“ getan hat. Es bleibt dennoch zu hoffen, dass es noch ein mehr an Anstrengungen in diese Richtung geben wird.

Sehr guter Artikel und sehr überlegenswert. Vielleicht gehen wir in der deutschen Küche wieder einen Schritt in der richtigen Spur weiter.

Aal ist schon traurig zu essen,

Klingt sehr verlockend. Wobei ein Manko bei Jan Hartwigs Gerichten für mich oftmals darin besteht, dass sie eben zu sehr auf die erwähnte Intensivierung ausgerichtet sind, nicht nur bei Umami. Da wird ein Menü sehr schnell zum Overkill. (Es ist übrigens nicht ohne Ironie, dass sie hier für verfeinertes „Traditionelles“ in der Spitzenküche plädieren, und bemängeln, dass das kaum jemand angeht – und dann Christian Bau zum Koch des Jahres machen)

Lieber Paul, das Uami-Problem mmmuss man immer kim Auge haben. Man verstellt sich ansonsten schnell die Räumlichkeiten. – Die Wahl von Christian Bau hat verschiedene Gründe. Hartwig zum Beispiel war schon zweimal Koch des Jahres….Gruß JD

Sehr geehrter Herr Dollase.

Welche verschiedenen Gründe führten zur Wahl von Cristian Bau .

Mit freundlichenGrüßen

K.H. Hemelik

Ein bodenständiges Gericht mit Sauternes und Dattel leuchtet mir nicht ein.

Lieber Herr Molitor, das darf man nicht so wörtlich nehmen. Für Hartwig sind Aromen einfach Aromen. Wenn er dann eine gewisse Süße in einer gewissen Richtung installieren will, greift er zu den entsprechenden Mitteln. Den Sauternes schmeckt man definitiv nicht als solchen heraus. Gruß JD