Masanori Ito ist Chefkoch des „Qomo“ hoch oben im Düsseldorfer Rheinturm. In diesem spektakulären Dreh-Restaurant, das vor allem in der Dunkelheit spektakuläre Aussichten bietet, kocht er eine „japanisch inspirierte“ Fusion-Küche, also einen Stil der sich auch bei uns zunehmender Beliebtheit erfreut und längst über Sushi und Co. hinausgegangen ist. Küchen dieser Art sind bei uns ein klein wenig verzögert aufgetaucht. Sie stammen zum größten Teil aus weltstädtischen Szenerien wie New York, San Francisco, Los Angeles oder London, wo sich schon früh solche Mischstile entwickelt haben. Zur Einschätzung der Qualität solcher Küchen (und auch zur Einschätzung diverser stark asiatisch orientierter Küchen mit deutschen Köchen) sollte man einige grundsätzliche Punkte ansprechen.

Masanori Ito ist Chefkoch des „Qomo“ hoch oben im Düsseldorfer Rheinturm. In diesem spektakulären Dreh-Restaurant, das vor allem in der Dunkelheit spektakuläre Aussichten bietet, kocht er eine „japanisch inspirierte“ Fusion-Küche, also einen Stil der sich auch bei uns zunehmender Beliebtheit erfreut und längst über Sushi und Co. hinausgegangen ist. Küchen dieser Art sind bei uns ein klein wenig verzögert aufgetaucht. Sie stammen zum größten Teil aus weltstädtischen Szenerien wie New York, San Francisco, Los Angeles oder London, wo sich schon früh solche Mischstile entwickelt haben. Zur Einschätzung der Qualität solcher Küchen (und auch zur Einschätzung diverser stark asiatisch orientierter Küchen mit deutschen Köchen) sollte man einige grundsätzliche Punkte ansprechen.

Fusion-Küche: was ist gut, was ist schlecht?

Auch für die aktuelle Fusion-Küche (es gab in Europa schon seit Jahrzehnten immer wieder unterschiedliche Ansätze…) gilt das, was für jede Küche gilt, die ein Stück weit von unseren traditionellen kulinarischen Wertvorstellungen abweicht: „neue“ Elemente brauchen einen Einordnungsprozess, der nicht so ganz einfach ist. Es gibt Leute – natürlich auch Kritiker und natürlich auch Tester –, die neuartige Elemente schnell gut finden, weil der Geschmack populär ist und vielen Gästen gut schmeckt. Es gibt aber auch Leute, die neuartige Elemente mit der klassisch-französischen Küche oder der „normalen“ Spitzenküche vergleichen und zu dem Eindruck kommen, dass es sich um vielleicht populäre, aber eigentlich nicht besonders feine, also eher schlechte Zubereitungen handelt. Wo liegt da die Lösung zu einer sachgerechten Einschätzung, die weder klassische Werte guter Küche voreilig über den Haufen wirft, noch die positiven Aspekte des Neuartigen übersieht?

Der beste Weg zur Einschätzung ungewohnter Geschmacksbilder ist es, präzise Kriterien anzuwenden, die für jede (oder fast jede) Küche gelten – zumindest wenn wir sie aus einer reflektierten, historisch gewachsenen europäischen Sicht betrachten. Zu diesen Kriterien gehören zum Beispiel die Produktqualität, das Verhältnis zwischen Produktqualität und Garungen, die sensorische Struktur usw. usf. Kritisch gesehen werden sollten vor allem alle Maßnahmen, die widersinnig sind, also etwa eine sensorische Struktur, bei der Elemente eigentlich sinnlos sind, weil ihr Aroma überlagert wird – sei es durch eine zu starke Würze, sei es durch andere Komponenten. Wenn man so vorgeht, kommen eine ganze Reihe von klaren Aspekten zusammen, die eine entwickelte Kochkunst von oberflächlichen Basteleien und Effekthascherei unterscheiden.

Gerade bei den beliebten asiatisch beeinflussten Küchen finden sich häufig solche Kritikpunkte, weil dort gerne „auf Effekt“ und mit viel Würze gearbeitet wird und sich eine komplexe Finesse kaum einstellt. Viele dieser Küchen haben eben auch mit der minimalistischen Super-Sushi-Küche japanischer Art wenig zu tun.

Ich war bereits zum Essen im „Qomo“ und fand die Gerichte unter diesen Aspekten grenzwertig. Sie waren besser als manche oberflächliche Varianten, hatten aber eben doch Elemente, die in ihrer eher vergröberten Machart kritisch zu sehen sind. Was nun die Beurteilung von Büchern mit solchen Rezepten angeht, ergibt sich in der Regel die Schwierigkeit, dass viele Interessierte nur auf die Bilder und vielleicht eine bestimmte Kombinatorik sehen, die tatsächlichen geschmacklichen Verhältnisse aber nicht antizipieren können. Dieser Lage sollte man sich ganz allgemein bei der Einschätzung solcher Bücher/Rezepte bewusst sein.

Das Buch

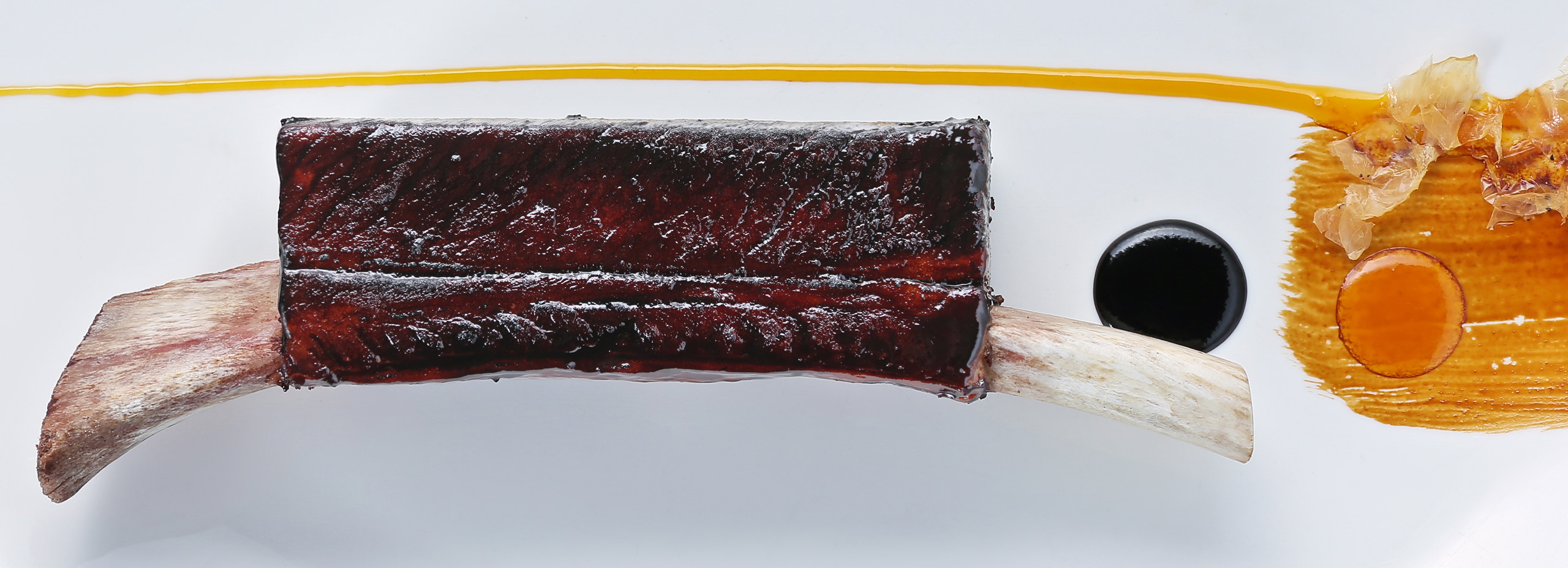

Glücklicherweise hat man sich bei diesem Buch einmal nicht auf das Abdrucken von Rezepten beschränkt, sondern hat den ein oder anderen Bogen geschlagen. Insofern ergibt sich ein erklärender Rahmen, der das „japanisch inspirierte“ Verständnis erläutert. Es geht also auch um Themen wie „Von der Weisheit des Essens“, um „Reis kochen“, „Makis rollen“ und – wesentlich seltener, aber sehr wichtig – um „Geschmack durch Schneiden“. Außerdem ist der erste Teil Aperitif-Rezepten von Claus Liebscher gewidmet, von „Shiso Moji“ bis zu „Tokyo Tiki“. Die Rezepte von Masanori Ito sind die eines erfahrenen „Haudegens“ dieser Art von Küche – bei weitem nicht puristisch japanisch, immer süffig und eindeutig. Hier geht es nicht primär darum, Qualitäten zu suchen, sondern sie zügig zu finden. Es sieht „lecker“ aus, und soll auch sofort so schmecken, wofür meist die in der Regel kräftigen Saucen und Dips zuständig sind. Das Beef Tatar etwa kommt mit „Reiscracker, Trüffel- und Kräutermayonnaise“, vor allem aber auch mit Daikon-Rettich, Sojasauce und Shiso-Blättern. Bei der „Lobster Roll“ oder der „Wagyu Roll“ wird es bei aller Raffinesse im Aufbau der Rolle schwierig sein, an den Geschmack von Hummer oder Wagyu zu kommen. Das ist dann schon eher so etwas wie kulinarisches Name-Dropping. Beim „Schwarzen Kabeljau“ oder der „Königskrabbe mit scharfem Tobiko-Kaviar“ geht es minimalistischer zu, und der Cut bzw. die Dimensionen des Hauptproduktes fördern eine etwas differenziertere Wahrnehmung. Dafür sind dann die „Lammkoteletts mit Teriyaki-Sauce“ wieder ein gutes Stück jenseits dessen, was in unseren Breiten unter „Produktnähe“ verstanden wird. Diese Gratwanderung zieht sich durch das ganze Buch. Die Ansätze sind oft durchaus interessant, die Ausführung aber schwankt zwischen „populär-schmissig“ und „wenigstens einigermaßen sensibel aufgebaut“. Grundzubereitungen und Glossar der japanischen Zutaten schließen ab.

Fazit

Man kann das Buch positiv sehen und die Texte rund um die Küche als Bereicherung. Wenn man dann allerdings an große Werke dieser Art (etwa aus dem französischen Raum) denkt, ist „Eat Drink Qomo“ dann doch eher begrenzt. Es kann weitergehen mit dieser Küche, wenn man vielleicht einmal die Rezepte zwischen Bistro/Brasserie und Gourmet trennen würde. Es ist auch durchaus interessant zu sehen, wie sich dieser Stil in Zukunft entwickeln wird.

Das Buch bekommt 1 grünes B