Vorbemerkung: Es gibt da ein Problem.

Vorbemerkung: Es gibt da ein Problem.

Im Prinzip könnte ich diese Besprechung auch in der Abteilung „Gourmet Watch“ machen, weil es hier – unauffällig und gar nicht thematisiert – im Hintergrund um ein ganz spezielles Phänomen und einige wichtige Fragen geht.

Was denkt man sich, wenn ein Buch den Titel „Wien“ hat, das Cover die bunten Ziegel auf dem Stephansdom zeigt und der Untertitel „Food. People. Stories“ lautet? Vermutlich nicht, dass man es aufschlägt und in Tel Aviv landet oder in einem der vielen Viertel in unseren größten Städten, in denen sich diverse Ethno-Küchen angesiedelt haben. Es gibt in den letzten Jahren bei kulinarischen Städteporträts immer wieder ein Phänomen, nämlich eine Art heimlichen Kampf um die kulinarische Kultur- und Deutungshoheit, um Darstellungen, die dezidiert einen eigenen Standpunkt beziehen und alles, nur nicht objektiv sind. Ich erinnere mich an ein Buch über Paris, in dem so gut wie keine traditionell-französische Küche mehr vorkommt, sondern irgendein wirres Konglomerat aus Street-Food, das man – weil es gänzlich unspezifisch ist – natürlich auch in anderen Metropolen findet. Die Autorin wird trotz dieses merkwürdigen Tunnelblicks natürlich als Pariserin verkauft, sozusagen authentisch und am Puls der Zeit. Ist so etwas eine gute Tendenz?

Es gibt da – grob gerastert – eine Unterteilung in ganz natürlich kulinarisch interessierte Touristen, in typische Großstadttouristen (die aus kleineren Städten oder vom Land kommen), in Einheimische mit einer traditionellen Orientierung und – oft zugezogene und oft jüngere – Angehörigen von „Multikulti“. Wie verhalten sie sich, wie sehen sie die Traditionen, wie gehen sie damit um, und was hat ihr Verhalten für eine Wirkung? Bleiben wir am Beispiel Wien.

Der ganz natürlich kulinarisch Interessierte wird in Wien das suchen, was Wien so speziell macht. Er wird Kaffeehäuser oder Traditionsadressen aufsuchen und sich freuen, dass es in Wien als großem kulturellen Zentrum auch eine typische Küche gibt. Er wird weder nach Spanischer noch nach Skandinavischer oder nach „Chinesen“ suchen, weil er die auch bei sich zu Hause findet. Mit seinem Verhalten unterstützt er im besten Falle das Fortbestehen lokaler Kulturen und sorgt dafür, dass eine Stadt kulinarisch individuell und prägnant bleibt.

Die typischen Großstadttouristen aus kleineren Städten oder ländlichen Gebieten nutzen dagegen vor allem das vielfältige Angebot großer Städte und haken ganze Listen von Sehenswürdigkeiten ab. Ihr Interesse gehört oft nur zu einem kleinen Teil dem Spezifischen, was für Wien zum Beispiel bedeutet, dass sie vielleicht einmal in eines der typischen Wiener-Schnitzel-Lokale gehen. Auch wenn sie ab und zu die lokale Kultur unterstützen, fördern sie durch unspezifische Interessen oft die Kommerzialisierung und Verwässerung lokaler Kulturen. Diese Art von Touristen findet sich nicht nur bei älteren Busreisenden der traditionellen Art, sondern analog auch sehr oft bei jungen Leuten.

Die Einheimischen mit eher traditioneller Orientierung – so es sie denn noch in größerer Stückzahl gib – wollen natürlich ihre Lieblingsrestaurants etc. behalten, sorgen aber oft nicht mehr für eine so intensive Nachfrage, dass sich diese halten können. Für sie sollen die Traditionen bleiben, aber sie sind oft nicht in einer entsprechend konsequenten Weise unterwegs. Es passiert, was passieren muss: Der Einfluss von Touristen wird immer größer und verändert die Angebotsstruktur. Kurz: Die traditionell orientierten Einheimischen laufen immer Gefahr, selber zur Folklore zu werden und verhalten sich in vielerlei Hinsicht nicht so, dass sie die Kultur auf Dauer stützen.

Die oft zugezogenen und oft jüngeren Multikulti-Freunde haben wieder viel Ähnlichkeit mit jenen Touristen, die für eine Verwässerung der kulturellen Struktur sorgen. Sie lieben Neues, Anderes, und haben oft keinerlei Interesse mehr an traditionellen Küchen. Ihr kulinarisches Interesse gilt dem, was gerade angesagt ist, ob vorderasiatisch, südamerikanisch oder vegan. Was mit der kulturellen Identität einer Stadt passiert, ist ihnen egal. Sie helfen mit, dass eines Tages die Küche in allen Metropolen dieser Welt die gleiche ist, unidentisch, wahllos, eklektizistisch, mittelmäßig.

Gerade von diesen letzten Aspekten kommt man bei der Lektüre des Buches von Familie Molcho kaum los. Es kommt aus einem Wien der Zugereisten, die schon viel Erfolg damit gehabt haben, Traditionelles zu ersetzen oder zu verdrängen – je nachdem. Zitat: „Wien inspiriert uns, unsere Neni-Mission zu erfüllen: Menschen aller Kulturen durch gutes Essen zusammenzubringen.“ Das klingt natürlich gut, sagt aber erst einmal wenig über konkrete kulinarische Zusammenhänge.

Das Buch

Das Buch

Das Buch befasst sich mit der Familie Molcho, also Köchin Haya, ihrem Mann Samy (der weltbekannte Pantomime), den vier Söhnen (deren Anfangsbuchstaben den Restaurantnamen „Neni“ bilden) und Leuten und Geschichten in Wien, die sie beeindruckt haben. Es gibt als erstes etwas zur Geschichte der Familie und zur Entstehung des kulinarischen Imperiums, das mittlerweile eine ganze Reihe von Restaurants und andere Aktivitäten umfasst. Dann folgt der Rezeptteil, der in Gemüse, Fisch, Fleisch, Süßes und „Nenis Grundbaukasten“ unterteilt ist. Zwischen den Rezepten gibt es insgesamt zwölf Texte zu Personen, die die Molchos beeindruckt haben – etwa Susanne Widl vom Café Korb (Café Korb: Die Ikone), Alexander Mayer und Nathalie Le Reun (Mayer & Freunde: Der Feinschmecker in Lederhosen“) oder Sandra, Tobias, Nicole und Eddi, Mochi: Das gastfreundliche Quartett).

Für die Familie Molcho ist Wien zur Heimat geworden, was nur begrenzt zu kulinarischen Adaptionen führt, die dafür manchmal aber sehr originell klingen wie zum Beispiel der „Linsensalat mit Ofengemüse und Kaspressknödeln“. Insgesamt dominiert ein ost-mediterranes Bild, etwa bei den „Gefüllten Zwiebeln mit Cashew-Tahina“, einem „Pilz-Shawarma mit Tahina und Amba“, „Quinoa-Linsen-Mujadara mit karamellisierten und frittierten Zwiebeln“ oder dem „Mediterranen Fisch, im Ganzen mit Gemüse, Weißwein und Kräutern“ in einer typischen, mediterran-rustikalen Machart. Stilistisch bleibt Frau Molcho trotz der ein oder anderen Abweichung (Hühner-Gyoza mit karamellisiertem Kimchi und Dattelmariande) in einem süffigen, heute gerade sehr populären Stil, der mit Gourmetküche im Prinzip nichts zu tun hat, und irgendwo bei weitgehend mehrheitsfähigen Geschmacksbildern einer Art neo-gutbürgerlichen Küche bleibt. Üblicherweise schmeckt diese Art der Küche eher den „normalen“ Konsumenten als Gourmets, für die dann doch die Finesse fehlt und auch eine Bodenständigkeit, die faszinierend wäre, wegen eines gewissen Eklektizismus aber nicht mehr erreicht wird. Dass eine solche, oft üppige Küche so beliebt ist, dass sie mit den Neni- Filialen mittlerweile auch in unterschiedlichen Ländern vertreten ist, wundert nicht.

Für die Familie Molcho ist Wien zur Heimat geworden, was nur begrenzt zu kulinarischen Adaptionen führt, die dafür manchmal aber sehr originell klingen wie zum Beispiel der „Linsensalat mit Ofengemüse und Kaspressknödeln“. Insgesamt dominiert ein ost-mediterranes Bild, etwa bei den „Gefüllten Zwiebeln mit Cashew-Tahina“, einem „Pilz-Shawarma mit Tahina und Amba“, „Quinoa-Linsen-Mujadara mit karamellisierten und frittierten Zwiebeln“ oder dem „Mediterranen Fisch, im Ganzen mit Gemüse, Weißwein und Kräutern“ in einer typischen, mediterran-rustikalen Machart. Stilistisch bleibt Frau Molcho trotz der ein oder anderen Abweichung (Hühner-Gyoza mit karamellisiertem Kimchi und Dattelmariande) in einem süffigen, heute gerade sehr populären Stil, der mit Gourmetküche im Prinzip nichts zu tun hat, und irgendwo bei weitgehend mehrheitsfähigen Geschmacksbildern einer Art neo-gutbürgerlichen Küche bleibt. Üblicherweise schmeckt diese Art der Küche eher den „normalen“ Konsumenten als Gourmets, für die dann doch die Finesse fehlt und auch eine Bodenständigkeit, die faszinierend wäre, wegen eines gewissen Eklektizismus aber nicht mehr erreicht wird. Dass eine solche, oft üppige Küche so beliebt ist, dass sie mit den Neni- Filialen mittlerweile auch in unterschiedlichen Ländern vertreten ist, wundert nicht.

Fazit

Fazit

Freunde dieser Küche werden in diesem Buch durchaus auf ihre Kosten kommen. Der Stil von Haya Molcho ist eben nicht der irgendeiner Bloggerin, die sich an mediterraner Küche verhebt, sondern elaboriert und geschmacklich – wenn man von der häufig eher rustikalen Oberfläche einmal absieht – nicht uninteressant. Die Küche ist gewachsen, erprobt und wirkungsvoll, und das ist genau das, was Leser zum Nachkochen üblicherweise suchen. Und weil das Ganze auch noch lebensnah in das Umfeld der Familie Molcho in Wien eingepasst ist, kann man das Buch – auch bei grundsätzlichen Bedenken, siehe oben – durchaus empfehlen.

Das Buch bekommt ein grünes B

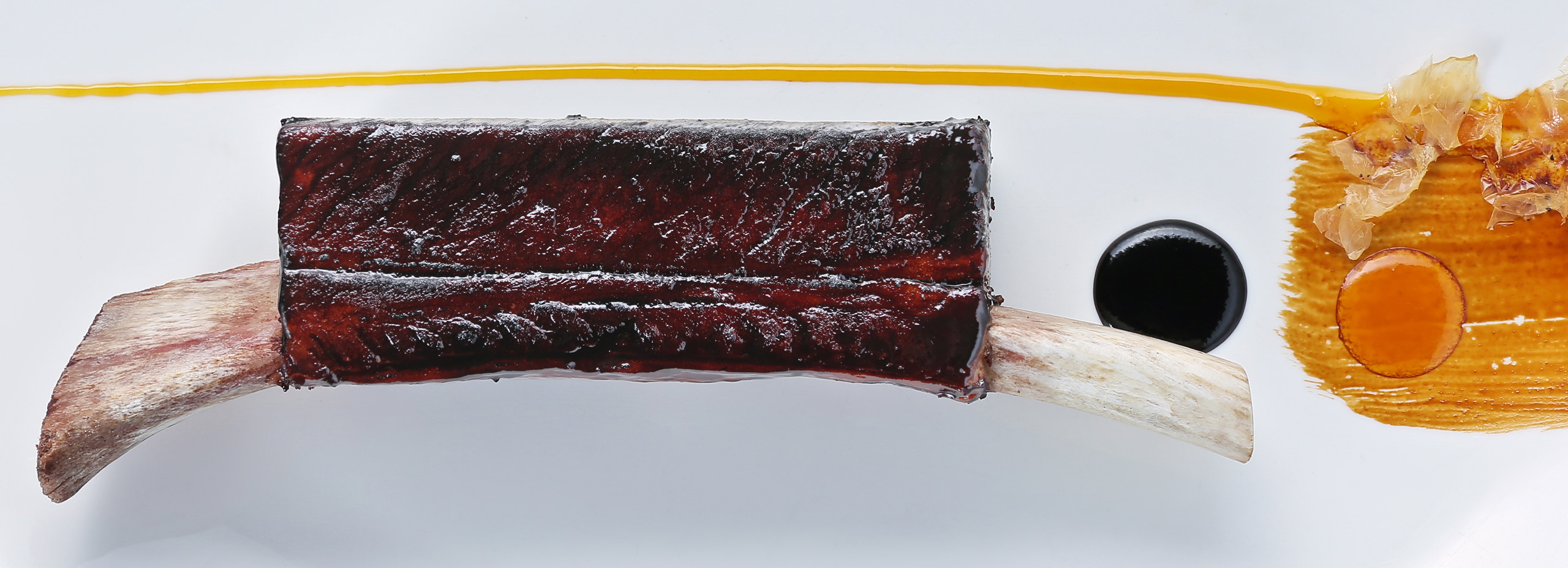

Fotos © Nuriel Molcho / Christian Brandstätter Verlag

Um bei der zutreffenden Typologie von Herrn Dollase zu bleiben, bilden die oft zugezogenen jüngeren Multikulti-Freunde die neue gut ausgebildete Mittelklasse mit ihrem offenen Weltbild und Streben nach immer neuen einzigartigen Eindrücken. Wir waren von unseren In Köln lebenden Kindern ins dortige NENI-Restaurant eingeladen worden und können die Eindrücke, die der Rezensent nach der Buchlektüre hatte, voll bestätigen: „Die Küche ist gewachsen, erprobt und wirkungsvoll“, schon eher rustikale Geschmacksnoten, die aber differenziert auftreten und das Ganze in einem kultivierten Ambiente angerichtet. Durchaus nicht uninteressant, von Hochküche natürlich weit entfernt, aber – auch wenn sich Herr Dollase zu Recht um die Verwässerung der lokalen Esskultur sorgt – bei weitem der Kölner Brauhausküchen-„Kultur“ vorzuziehen.

problem dieser bücher ist sicher auch, dass sie in der regel die wirklich relevanten küchen, an denen neues, wegweisendes passiert, wo traditionen reflektiert werden, ausser acht lassen : die hochküche, in der bestens ausgebildete chefs stehen und dementsprechende resultate zustande bringen. in ein wienbuch müsste also zwingend das steirereck, die lokale mit nikol, mraz, amador fillipou am herd, weil da einfach wichtigeres passiert als in irgendwelchen ethno/streetfoodformaten. ich kann mir diese gschamigkeit in bezug auf hochküche eigentlich nur mit kulinarischer verklemmtheit erklären.

Haya Molcho ist wie Koriander. Man mag sie – oder nicht.