Teil I: Der Auslöser und die Vorgeschichte

Vor einigen Tagen kam im Zusammenhang mit einem Briefwechsel mit dem Historiker Professor Dr. Franz Matzerath von der TU Dresden eher zufällig ein Thema auf den Tisch, das eine enorme Sprengkraft haben kann. Prof. Matzerath nutzt in einer Veranstaltung seines Hauptseminars einen Text aus meinem Buch „Kopf und Küche“ aus dem Jahre 2015. Dort berichte ich – ich fasse das jetzt hier ganz kurz zusammen – von einem Gericht, das ich einmal in der Bucht des Mont St. Michel in der Bretagne in einem Ferienhaus gekocht habe. Ich wollte damals probieren, wie denn eigentlich ein Gericht schmeckt, das man ausschließlich mit Produkten aus der unmittelbaren Umgebung herstellt.

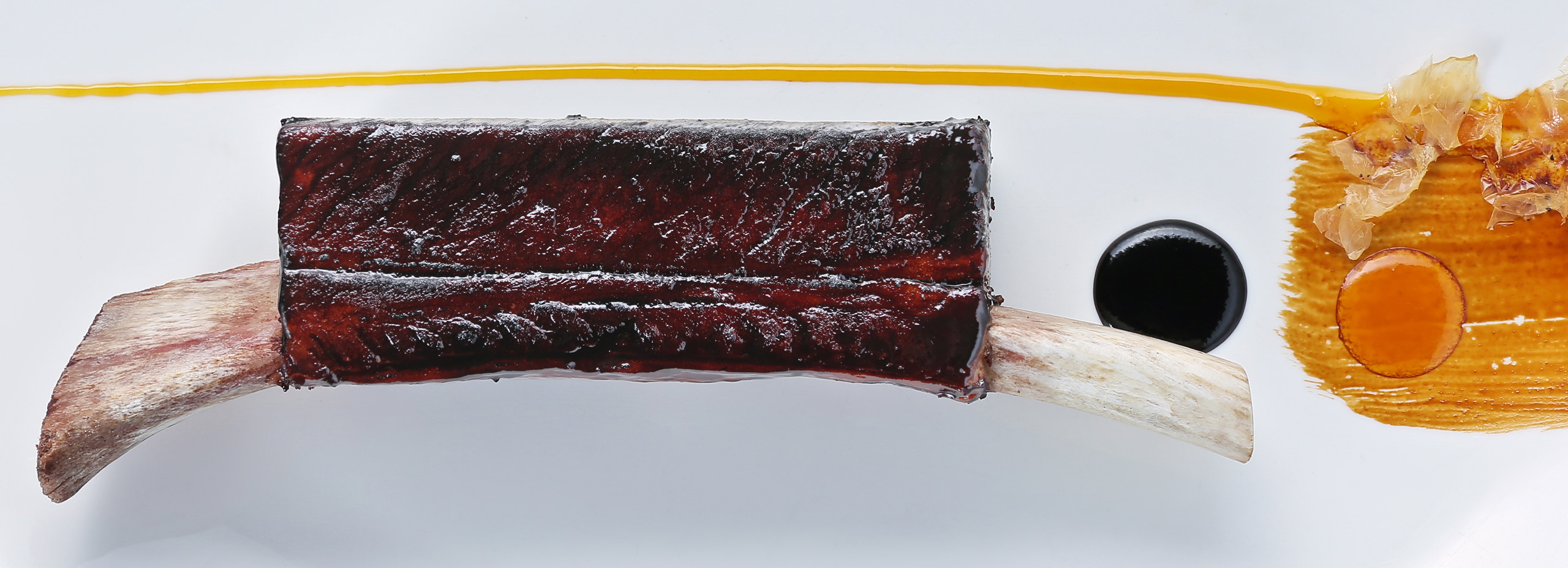

Im Kern stand das bretonische Salzwiesenlamm, das in unmittelbarer Nähe des Hauses auf den Salzwiesen grast. Dazu hatte ich die örtlichen Sandmöhren, Kartoffeln, Zwiebel, Knoblauch, Fenchel von den Wiesen und ein paar Kräuter und Rohmilchbutter eingesetzt. Das Ergebnis hat mich völlig „umgehauen“ – wegen seiner Qualität, aber auch wegen seiner Spezifität.

Im Kern stand das bretonische Salzwiesenlamm, das in unmittelbarer Nähe des Hauses auf den Salzwiesen grast. Dazu hatte ich die örtlichen Sandmöhren, Kartoffeln, Zwiebel, Knoblauch, Fenchel von den Wiesen und ein paar Kräuter und Rohmilchbutter eingesetzt. Das Ergebnis hat mich völlig „umgehauen“ – wegen seiner Qualität, aber auch wegen seiner Spezifität.

Ich habe dann überlegt und kam zu dem Schluss, dass sich die regionalen Produkte in ihrer Aromatik spezifisch darstellen, also nicht nur ihre Hauptaromen besitzen, sondern auch lokale spezifische Nebenaromen/Hintergrundaromen – vom Boden, vom Wetter usw. usf. Wenn nun ausschließlich Produkte zusammenkommen, die über ähnliche Hintergrundaromen verfügen, ändert sich der Geschmack durch die Summierung so erheblich, dass man eine Art autochthonen Geschmack bekommt, der nur an einer bestimmten Stelle möglich ist. Angesichts der Verhältnisse in Cherrueix (wo das Experiment stattfand) darf vermutet werden, dass die kleinen Bauern dort mit Produkten und Saatgut arbeiten, das sie selber erzeugen. Auf diese Weise erzeugen sie also über lange Zeiträume eine gleichbleibende, spezifische Aromatik.

Das führt nun zu der Überlegung, was wir denn eigentlich in den Regionen, die für eine spezifische Küche bekannt sind, heute an Produkten vorfinden. Wenn also einmal wieder die Rede von „Alten Sorten“ ist: sind sie wirklich so alt, werden sie denn überhaupt genutzt, oder stammen die Sorten längst aus ganz anderen Quellen, vor allem aus völlig unterschiedlichen Regionen? Je nach Antwort müssten wir unser Denken über Regionalität deutlich umstellen.

In diesem ersten Teil möchte ich zum Thema einen Text abdrucken, den ich ziemlich exakt vor zehn Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung veröffentlicht habe. Er handelt von historischem Gemüse und geht direkt auf das Problem zu, das ich dann in der nächsten Folge analysieren werde. Es geht dann um die Folgen, die eine veränderte Sicht auf die Art der Produkte haben muss.

Hier also der Text, erschienen in einer wunderbaren Aufmachung als Doppelseite im Wissenschaftsteil der FAS vom 11.September 2011. Gestatten Sie mir eine kleine Anmerkung dazu: wenn ich mir das so ansehe, frage ich mich, ob es noch eine überregionale Zeitschrift gibt, die so etwas heute, zehn Jahre später, produzieren würde…

Aus Gründen der „Dokumentenechtheit“ habe ich keinerlei Daten verändert oder aktualisiert.

Historische Gemüse (Text erschienen in der FAS vom 11.9.2011)

Historische Gemüse (Text erschienen in der FAS vom 11.9.2011)

Der boomende Bio-Markt, ein zunehmender Trend zum Vegetarismus, aber auch die „Landwelle“ mit umsatzstarken Magazinen von „Landlust“ bis „Mein schönes Land“ haben die Sensibilität für alte Gemüsesorten in ungeahnte Dimensionen getrieben. „Altes Gemüse“ scheint eine Art Signalbegriff zu sein, in dem sich viel Hoffnung auf ein gesünderes, ökologisch fundiertes Leben bündelt, ein Leben, in dem sich das wiederfindet, was wir durch die Industrialisierung unserer Nahrungsmittelerzeugung verloren haben. Das meint vor allem Artenvielfalt und einen Geschmack, der viel mit der Individualität der Sorte und dem „Terroir“ zu tun hat, also den Wetter- und Bodenbedingungen, unter denen eine Pflanze wächst. Aber – man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich bei der begeisterten Thematisierung um eine Art Popularität im luftleeren Raum handelt. Auf der einen Seite gibt es unglaubliche Spezialisten für alte Gemüsesorten. Wo aber sind diese Gemüse? Gibt es keinen Bedarf oder lohnt sich der Anbau nicht? Wieso sind sie überhaupt verschwunden? Ist das Interesse zu speziell oder gibt es noch andere Probleme? Es ist alles ziemlich erstaunlich mit Haferwurzel, Kerbelrübe, Kardonen & Co.

„Historisches Gemüse“, „Altes Gemüse“ oder „vergessenes Gemüse“?

Was „altes Gemüse“ ist, scheint ziemlich relativ zu sein. Für viele Menschen ist es schon das Gemüse der Kindheit, damals saisonal frisch aus dem Garten, oder saisonal frisch aus dem Geschäft geholt, als die ganzjährige Verfügbarkeit vieler Sorten noch kein großes Thema war. Für viele Esser sind schon Pastinaken, Stielmus oder Teltower Rübchen eine Reminiszenz an die Vergangenheit, während Spezialisten das ganz anders sehen. Vielleicht gilt ihnen eine Züchtung erst dann als alt, wenn sie wie zum Beispiel die Sorte Spargelsalat (Lactuca sativa var. Angustana) der Untersorte Cracoviensis, nachweisbar aus dem Jahre 1855 stammt. Ein Begriff wie „vergessenes Gemüse“ ist insofern interessant, als er eine soziologisch-psychologische Komponente einbezieht. Man könnte auch noch – mit Blick auf die Nahrungsmittelindustrie – den Begriff „verdrängtes Gemüse“ nennen, den vom „historischen Gemüse“ dazu nehmen und hätte dann vier Umschreibungen für ein sehr komplexes Phänomen. „Alt“ verweist wie „historisch“ auf Sorten, die in ähnlicher Form seit Jahrhunderten bekannt sind. Wir kennen sie zum Beispiel aus den Stillleben des 17.Jahrhunderts und dürfen nach Auskunft von Spezialisten wie dem Biologen und Gemüseanbauer Peter Kunze davon ausgehen, dass sie damals zumindest so ähnlich schmeckten wie heute. „Vergessen“ bezieht sich zum Beispiel darauf, dass die enorme Abnahme der Gemüseerzeugung im eigenen Garten auch das Wissen und das Interesse an Sortenqualitäten und – Vielfalt verschwinden lässt. „Verdrängt“ bezieht sich darauf, dass die industrielle Erzeugung von Gemüse, die Entwicklung weltweiter Handelsstrukturen und die damit verbundene Kommerzialisierung des Angebotes enorme Auswirkungen auf die Reduktion der Sortenvielfalt und die „Anforderungen“ an erfolgreiche Sorten hat. Kunze weist drauf hin, dass früher im Prinzip jeder Gemüseanbauer zum Beispiel seine eigene Bohnensorte besaß. Er kaufte nicht ständig Samen ein, sondern vermehrte selber und erzielte im Laufe der Zeit Sorten, die ganz präzise an ihre Umgebung angepasst waren.

Grandiose Qualitäten

Grandiose Qualitäten

Das Vergnügen an ungewöhnlichen Gemüsesorten hat eine Menge mit dem Missvergnügen an den handelsüblichen zu tun. Die gut ausgeleuchteten, nach psychologischen Gesichtspunkten platzierten Gemüsetheken in modernen Supermärkten liefern allzu oft enttäuschende Ware. Den Fenchel darf man nicht mit dem auf provencalischen Märkten vergleichen, die Karotten nicht mit denen aus bretonischen Sandböden, die Tomaten nicht mit langsam an der Sonne gereiften, die Kirschtomaten nicht mit denen aus dem eigenen Garten. Und dann die Begegnung mit sagenhaften Qualitäten bei Gemüsespezialisten wie Michael Hoffmann vom „Margaux“ in Berlin, Heinz Reitbauer jr. Vom „Steirereck“ in Wien oder Alain Passard vom „L’Arpège“ in Paris. Sie haben oft Gerichte, die nur aus Gemüse bestehen und man isst sich andächtig durch einen neuen Kosmos von Aromen, den man in dieser Differenziertheit vor Jahren noch kaum für möglich gehalten hätte. Reitbauer arbeitet mit Dutzenden von Auberginensorten, ist fasziniert von der kurzen, dicken Ochsenherzkarotte oder der Tomatensorte „Berner Rose“, der Haferwurzel und dem Knollenziest. Hoffmann nutzt 17 verschiedene Kohlsorten, darunter den „Roten Russen“ und den „Roten Rosenkohl“, die „Chinesische Keule“, einen „Spargelsalat“ dessen Strunk eine absolute Delikatesse von der Feinheit eines exquisiten Spargels ist. Passard nennt eines seiner Menüs die „Grands Crus du Potager“ und serviert zu Beginn eines Menüs gerne einen Teller mit dem, was er „flüchtige Ernte“ nennt, also die seltenen Sorten, die gerade in Bestzustand sind und nicht wochenlang auf der Karte stehen können. Nichts davon hat man je gegessen. Es folgen die Erbsen „Merveille de Kelvédon“ oder der Fenchel „Zefa Fino“, ungewöhnliche Spinatsorten, etwas aus dem unerschöpflichen Fundus von Zwiebelsorten oder auch ein Teller, der ausschließlich aus verschiedenen Tomatensorten besteht. Man kann den Geschmack dieser Sorten ganz einfach zusammenfassen: sie schmecken geradezu unglaublich besser als das, was das normale Angebot bietet, immer gleichzeitig eindeutig nach ihrer Grundsorte wie verblüffend komplexer, tiefer im Aroma, spektraler in der Aromenverteilung und im Vergleich ganz entschieden so, als wäre dies hier das Leben und das industrielle Angebot zu weiten Teilen künstlich.

Individualität gegen Handelsware:

Individualität gegen Handelsware:

Das Interesse an Sortenvielfalt und individueller Qualität hat sich vor allem in dem Spannungsfeld zwischen neuem ökologischen Denken und der Industrialisierung und Kommerzialisierung entwickelt. Der moderne Handel stellt eine ganze Reihe von Forderungen an die Qualität eines Produktes, die zu größeren Teilen technischer Art sind. Für den aromatischen Sektor reichen oft grobe, deutliche Linien, die für die Akzeptanz beim breiten Publikum sorgen. Als die holländischen Tomaten wegen ihres „wässrigen“ Geschmacks in Verruf gerieten, und demgegenüber zum Beispiel die „Roma“ – Tomaten gelobt wurden, kamen bald alle „Roma“ – Tomaten aus Holland. Aber – das war nur ein kleiner kommerzieller Aussetzer. Wichtig sind Parameter wie Ertrag, Lagerfähigkeit, Transportfähigkeit, optisches Erscheinungsbild, Resistenz gegen Fäule und Parasiten oder Sorten, die auch starke klimatische Schwankungen vertragen. Andere Aspekte sind zum Beispiel die Lieferbarkeit rund ums Jahr und vor allem ein Mengenangebot, das auch die Nachfrage großer Handelsketten bedienen kann. All das haben die spezielleren Sorten und ihre Erzeuger kaum zu bieten. Sie haben „nur“ den Geschmack, und richtig gut sind manche Produkte nur in einem Zeitraum von zwei oder drei Wochen.

Und nun gibt es ein großes Problem, das die Erhaltung einer möglichst großen Artenvielfalt quasi unmöglich macht. In den Handel kommen dürfen nur Sorten, die den Anforderung des Bundessortenamts genügen und in der Bundessortenliste geführt werden. Im Jahre 2005 gab es den „Zwischenfall“ mit der Kartoffelsorte „Linda“. Sie durfte plötzlich nicht mehr gehandelt werden, weil das Patent der 1974 entwickelten Sorte auslief und von den Rechte-Inhabern nicht verlängert wurde. In die Liste zu kommen, kostet einerseits viel Geld und ist ohnehin nur möglich, wenn die entsprechenden Qualifikationen vorliegen. Dazu werden zum Beispiel Ertrag, Qualität, Gesundheit und Anbaueigenschaften der Sorte geprüft. Für viele „kleine“, individuelle Sorten ist ein solches Verfahren illusorisch. Das hat ganz merkwürdige Konsequenzen.

Erhaltung von Arten und Artenvielfalt: Eine echte Underground-Arbeit

Wer heute für die Erhaltung alter Gemüsesorten und vor allem für die geradezu gewaltige Artenvielfalt eintritt, bewegt sich am Rande des Legalen. Weil man offiziell mit nicht registrierten Sorten keinen Handel betreiben darf, haben sich interessierte Kreise auf die Erhaltung in Form von Samen konzentriert, bei der Anpflanzungen in erster Linie dazu dienen, wieder Samen zu gewinnen. Ein gigantisches Projekt, das von einem international renommierten Spezialisten betrieben wird (Name ist der Redaktion bekannt), ist das „SamenArchiv“, ein „Privates Projekt für den Erhalt und den Ausbau der Sortenvielfalt“. Im „Sortenbuch“ des Archivs finden sich auf Hunderten eng gedruckter Seiten Tausende von Gemüsesorten, darunter allein über 3.000 Tomatensorten. Und weil man legal bleiben will, ist das Sortenbuch auch gleichzeitig die „Tauschliste“ des Archivs. Wer die Samen beziehen will, zahlt also nur eine Art Unkostenbeitrag. Wenn dann doch irgendwo Gemüse auftauchen, die nicht in der Bundessortenliste registriert sind, ist es allerdings kaum zu kontrollieren. Das ist dann ein wenig so, wie die ein oder andere Praktik der Spitzenküche, die ebenfalls jenseits der lebensmittelrechtlichen Vorschriften abläuft. Die Abgabe von nicht durchgegartem Fleisch oder von allerlei rohen Produkten ist auch nicht in allen Fällen so ganz legal. Viele Spitzenköche sind auch vollkommen zufrieden damit, daß ihre Gäste fasziniert von der Qualität zum Beispiel einer Paprikazubereitung sind. Dass es sich um eine „inoffizielle“ Sorte handelt, muss man ja nicht an die große Glocke hängen. Ein wenig toleranter geht es übrigens in Österreich mit der weitgehenden Unterstützung des „Arche Noah“ – Vereins zu. Auch er kümmert sich seit 20 Jahren um die „Erhaltung, Verbreitung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt“. Die Aktivisten dieser „Szene“ setzen sich vor allem energisch dafür ein, daß der Mensch eine Art Recht auf Artenvielfalt hat, und dieser bedeutsame Teil der Kultur unmöglich durch marktorientierte EG-Richtlinien vernichtet werden kann.

Nur was gegessen wird, kann überleben: Die nicht ganz einfache Rolle des Essers.

Wer unvermittelt eine ihm unbekannte Gemüsesorte isst, könnte sich – bei aller Offenheit gegenüber Neuem – plötzlich in einer Lage wiederfinden, die man sonst bei Kindern kritisiert. Schon vor Jahren haben Forscher festgestellt, dass sie dazu neigen, zum Beispiel das Aroma eines Eises mit künstlichem Erdbeeraroma dem der natürlichen Erdbeeren vorzuziehen. Die kulinarische Sozialisation am unechten Objekt siegt also über das Echte, obwohl alle Fachleute sagen würden, das natürliche Aroma sei viel besser. Beim Gemüse sind wir ebenfalls stark an industrielle Produkte gewöhnt, zum Beispiel an den intensiven, aber wenig strukturierten Normgeschmack einer Strauchtomate. Wenn wir auf neue Sorten treffen, stellt sich also die Frage, ob wir unsere Wahrnehmung von den erlernten Mustern ein Stück „emanzipieren“ können. Können wir Tomaten schätzen lernen, die milder sind, aber vielleicht ein wunderbar differenziert-fruchtiges Aromenspektrum aufweisen? An dieser Stelle wird man sogar gegen eine Art Dogma ankämpfen müssen, das da heißt: eine Kartoffel muss nach Kartoffel schmecken. Im Grunde ist auch dieser Satz, der für ein ungekünsteltes, „natürliches“ Produkt steht, kaum haltbar. Wie schmeckt den eine Kartoffel, oder eine Tomate? So wie die wenigen Sorten, die sich „durchgesetzt“ haben, besser: mit deren Hilfe die industrielle Produktion einen Massengeschmack erzeugt hat? Was ist mit einer Kartoffelsorte namens „Rosa Tannenzapfen“, die ein wunderbar erdiges bis mooriges Aroma hat, das man unbedingt so pur wie möglich einsetzen sollte, die aber mit ihren vielen Verwachsungen oft „unansehnlich“ aussieht? Ist so etwas nicht für den Massenmarkt geeignet, und schmeckt es nicht genug „nach Kartoffel“? Die Begegnung mit alten und vergessenen Gemüsesorten setzt klischeefreie Offenheit voraus. Absolut gesetzte, einseitige Vorerfahrungen können da die Wahrnehmung nur blockieren.

Glanz und Gloria: Die Spezialisten in der Spitzenküche

Das größte Interesse an alten Gemüsesorten und die besten kulinarischen Ergebnisse finden sich in einer Reihe von Spitzenrestaurants. Die große Sensibilität der Köche und ein Publikum, das gewöhnt ist, mit Novitäten umzugehen (und das sind die alten Gemüse)

haben in der letzten Zeit einen regelrechten Trend in Bewegung gesetzt. In den Bio-Restaurants, die ebenfalls hier und da mit alten Gemüsesorten arbeiten, spielt der wichtige feinschmeckerische Ansatz leider nur eine geringe Rolle. „Die Bio-Szene ist keine Hilfe“, nennen das gleich mehrere Köche. Hier einige wichtige Köche und ihre Restaurants:

Alain Passard vom Restaurant „L’Arpège“ in Paris (www.alain-passard.com). Der Drei Sterne-Koch hat eigene Gärten mit mehreren Gärtnern bei Le Mans und in der Bretagne und langjährige Erfahrung im Umgang mit seltenen Gemüsesorten. Er erregte 2001 Aufsehen damit, daß er nur noch Gemüse verarbeiten wollte.

Michael Hoffmann vom Restaurant „Margaux“ in Berlin (www.margaux-berlin.de). Ein Gemüsespezialist mit internationalem Renommée. Hat außerhalb von Berlin eigene Gärten mit 200 verschiedenen Produkten. 90% seiner Gemüse kommen aus eigenem Anbau. Hoffmann ist ausgesprochen kreativ und arbeitet viel mit alten Sorten.

Heinz Reitbauer jr. vom Restaurant „Steirereck“ in Wien. (www.steirereck.at). Wie Hoffmann ein Avantgarde-Koch mit einem großen Anteil von ungewöhnlichen und alten Gemüsesorten. Hochfeine Miniaturen wie die „Gold-Rübe & Rote Rübe im Ton mit Kräuterseitlingen, Rattenschwanz-Radieschen & Pilzkraut“. Mitglied von „Arche-Noah“.

Michel Bras vom Restaurant „Bras“ in Laguiole/Frankreich (www.bras.fr). Ein Pionier der Arbeit mit seltenen und historischen Gemüsesorten. Sein „Gargouillou de jeunes légumes“, eine Ansammlung aller möglichen saisonalen Sorten gehört zu den bekanntesten und am häufigsten kopierten Gerichten der letzten Jahrzehnte.

Weitere Restaurants mit Schwerpunkten beim Gemüse und der Sortenvielfalt:

„Mugaritz“ in San Sebastian/Spanien (www.mugaritz.com), Andoni Luis Aduritz

„Vieux Sinzig“ in Sinzig (www.vieux-sinzig.com), Jean-Marie Dumaine

„Noma“ in Kopenhagen/Dänemark (www.noma.dk), René Redzepi. Der „beste Koch der Welt“ (so die britischen „Top 50 Restaurants of the World“) geht sogar manchmal noch ein Stück weiter und sucht essbare Pflanzen, die vermutlich zum letzten Mal im Mittelalter gegessen wurden)

„Gourmet Gasthaus Freyenstein“ in Wien (www.freyenstein.at), Meinrad Neukirchner

Ein Pionier mit einem wunderbar vielfältigen Degustationsmenü in kleinen Portionen für rund 35–40 Euro

„Essigbrätlein“ in Nürnberg (Zwei Sterne-Restaurant, aber keine Website, Tel 0911 – 225131), Andree Köthe und Yves Ollech

Samenarchiv, Waldstraße 40, D – 90596 Schwanstetten

Arche Noah, Obere Straße 40, A – 3553 Schiltern, www.arche-noah.at